Bisogna andare a piazza di San Giovanni in Laterano, a Roma, nella cornice del Santuario Pontificio della Scala Santa, per ammirare la vasta produzione artistica di Enrico Accatino. E più specificatamente nella Sala 1, per la terza edizione del progetto “Riquadrare la Storia”, sulle pareti di mattoni a vista si susseguono le opere create da Enrico Accatino, pittore scultore e artista poliedrico, che come finestre aperte su immaginifici mondi rapiscono l’osservatore trasmettendogli emozioni che nutrono l’anima.

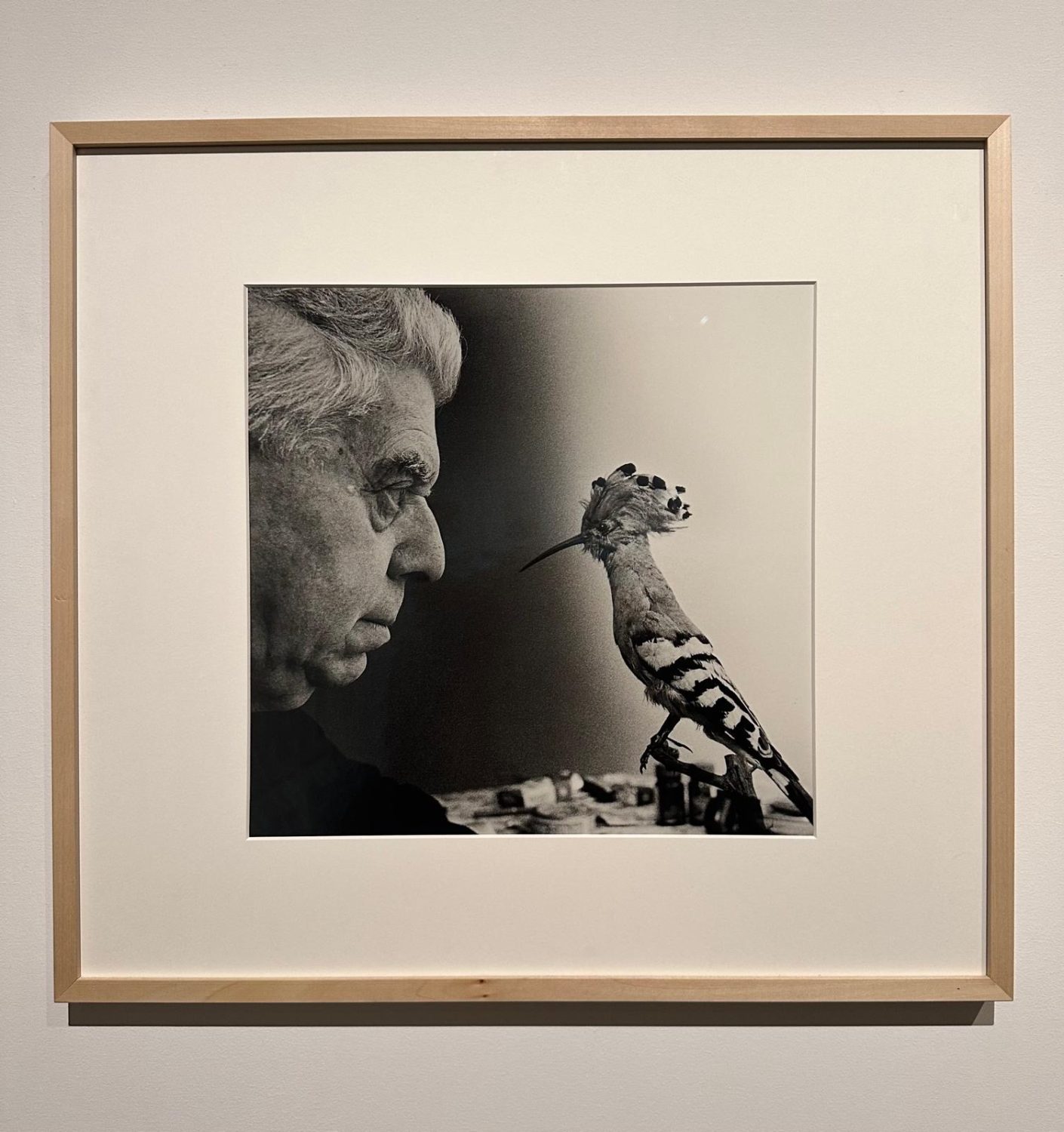

foto credit Stefano Fontebasso De Martin.

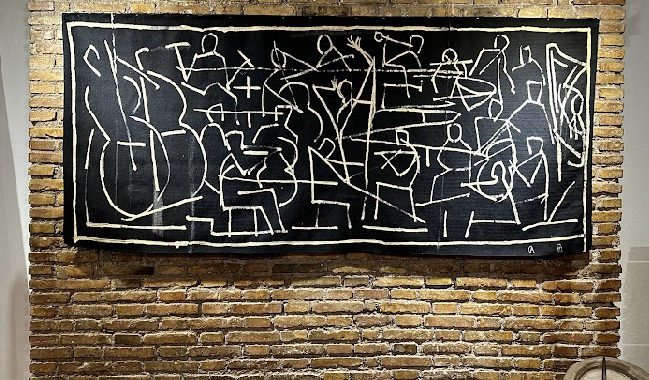

Le volte dello spazio sembrano accogliere e custodire in un caldo abbraccio arazzi, dipinti e sculture di colui che nel 1970 lo aveva inaugurato, invitato dal fondatore del “Centro sperimentale artistico Sala 1” Tito Amodei. “Ho inaugurato Sala 1 con “Gli arazzi della passione” di Enrico Accatino, uno dei pochi artisti che si interessava al recupero degli antichi mestieri.” sottolineò Amodei “ Un artista colto e dedito alla ricerca, a livello delle più avanzate avanguardie, che aveva indirizzato sulla tessitura molta attenzione e dedizione. Con i mattoni a vista delle pareti della galleria quei manufatti pensati per la Passione, pareva che ci fossero sempre stati: i simboli evocati dall’artista sacralizzavano gli spazi e questi sottolineavano la sacralità dei tessuti”.

Oggi come allora Mary Angela Schroth, direttrice della galleria Sala 1 – Centro Internazionale d’Arte Contemporanea, ha dato vita ad un progetto espositivo in collaborazione con l’Archivio Enrico Accatino che ha deciso di riproporre al pubblico anche due tele presentate alla Quadriennale di Roma del 1964, esposte nuovamente, dopo 60 anni.

Si ha la sensazione più che di un’esposizione di vivere l’esperienza di entrare nello studio dell’artista, con opere nate in questo spazio, moderne, equilibrate, vibranti, dalle linee essenziali perfettamente integrate nell’atmosfera di quella che ricorda una basilica paleocristiana. Infatti ci dice Alfredo Accatino, figlio dell’artista, Curatore dell’Archivio Enrico Accatino e noto divulgatore dell’arte del Novecento, che “l’esposizione, inaugurata il 22 marzo e che proseguirà sino al 15 maggio in concomitanza con l’apertura dello studio dell’artista Enrico Accatino a San Basilio, è stata realizzata con un allestimento che ha recuperato alcuni elementi come panche, sgabelli e pancali provenienti dallo studio originale dell’artista, [quello di Via Agri per intenderci] chiuso a causa di una serie di allagamenti. Una storia che venne raccontata alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma (dove sono conservate due sue opere) per volontà della direttrice Cristiana Collu con un incontro accademico che vide i contributi critici di Giuseppe Appella e Claudio Strinati. Ci siamo visti costretti a chiudere l’atelier, che fino a prima degli allagamenti avevamo conservato intatto,” sottolinea Alfredo “per salvare le opere rimaste recuperando quelle danneggiate ed evitare che altre andassero perdute. Le opere esposte vanno dal 1957 (inizio del ciclo astratto) sino al 1979, e sono lavori fondamentali per comprendere il percorso e l’evoluzione dell’arte di mio padre e per definire lo stato delle avanguardie in Italia tra gli anni ‘60 e ‘70. Non una “antologica”, quindi, ma una mostra tematica, parte di una attività che si è snodata senza interruzioni dal 1938 al 2005.”

Ci auguriamo che questo possa essere il primo di molti eventi volti al rilancio di un artista importante, anche per il contributo che diede alla nascita dell’educazione artistica in Italia.

Col nuovo concorso scuola si fa un gran parlare della modernizzazione della didattica anche attraverso l’uso di video e nuove tecnologie e di didattica a distanza, apparente retaggio dell’ormai superata pandemia, ma pochi ricordano che la prima vera DAD fu promossa dalla trasmissione RAI “Telescuola” e successivamente “Non è mai troppo tardi” (per adulti analfabeti, l’odierno life long learning) di cui Accatino curò coltre 400 trasmissioni dal 1959 al 1963. Innovatore della didattica dell’Educazione Artistica, promosse la docenza della storia dell’arte e dell’educazione all’immagine nella scuola dell’obbligo. Per l’insegnamento dell’educazione artistica, che venne inserita nel 1964/1965 nella Riforma della Scuola Media inferiore a sostituzione del corso di “Disegno e Ornato”, scrisse volumi fondamentali tra cui “Percezione, creatività, lettura dell’opera: educazione artistica”

Accatino, allievo di Felice Casorati, dopo una lunga esperienza a Parigi, dove entra in contatto con i maggiori artisti europei (Matisse in primis, che frequenta), inizia un processo di maturazione che dal figurativo, incentrato sul tema del lavoro, degli umili, degli ultimi – con il quale si aggiudica il prestigioso Premio Marzotto – approda all’astrattismo. Un processo di rarefazione dell’immagine che lo condurrà a un arte senza immagini, materica, spesso giocata sul nero e sul grigio, esplorando ogni tipologia di tecnica e materiali, realizzando dipinti, sculture, opere di grafica e monotipi, acquisendo anche il torchio di Ottone Rosai.

I due Arazzi esposti “Concerto”(1966) e “Ragionando” (1978) testimoniano il lavoro di Accatino come promotore della fiber art, che nel 1966 rilanciò la cultura tessile con la realizzazione di arazzi come linguaggio per soluzioni bi-tridimensionali (diaframma) rappresentando l’Italia alla prima “Biennale de la Tapisserie” di Losanna, con una “proposta agli architetti”, vero e proprio manifesto dell’arte tessile, elogiata da Bruno Munari.

ENRICO ACCATINO

Genova 1920 – Roma 2007

Pittore, scultore, incisore, teorico dell’educazione artistica, nasce a Genova da una famiglia originaria del Monferrato, terra “idealizzata” dei suoi primi lavori. Dopo un inizio da autodidatta entra a 18 anni nello studio Felice Casorati. Allo scoppio della guerra, da semplice fante stringe amicizia con giovani intellettuali come Michele Prisco, Mario Pomilio, Gino Montesanto. Dopo il conflitto si trasferisce a Roma e si diploma all’Accademia di Belle Arti.

Nel 1947, insieme allo scultore Mino Guerrini parte per Parigi dove può finalmente confrontarsi con le nuove tendenze dell’arte europea, e dove frequenterà per quasi due anni maestri come Gino Severini, Alberto Giacometti, Eduard Pignon, Henri Laurens, Henri Matisse. Al rientro in Italia sviluppa un’arte figurativa ispirata a motivi sociali, vicino ad artisti come Fausto Pirandello d Renato Guttuso, che gli acquistò le sue prime opere.

Vinta la medaglia d’oro alla Biennale di Salisburgo la sua produzione artistica produce grandi “Cicli” figurativi, come quelli delle Madri, dei Pescatori, degli Annegati, della Mattanza, quest’ultimo ispirato dall’esperienza come “tonnarotto”, presso la tonnara di Carloforte, in Sardegna. Nel 1951 si aggiudica la prima edizione del “Premio Marzotto”, confermandosi come uno dei più interessanti giovani talenti della pittura italiana del dopoguerra.

I primi quadri non figurativi nascono negli anni cinquanta. Prende così vita una pittura severa, che permette oggi di affiancare il suo nome a quello dei grandi maestri dell’informale e dell’astrattismo. Da allora il motivo caratterizante sarà la “circolarità”: cerchi, dischi, mandala, declinati attraverso incisioni, sovrapposizioni, collage (le ormai celebri “Carte Costruite”).

Attento studioso e teorico dell’arte, Accatino sperimenterà le più diverse tecniche espressive (pittura, disegno, scultura, mosaico). Acquistato negli anni ’70 il torchio di Ottone Rosai realizzò numerose opere grafiche, e monotipi. Fu tra i primi a diffondere la cultura della tessilità, dedicandosi dal 1966 al rilancio dell’arazzo promuovendo la fiber art in Italia con una “proposta agli architetti”, manifesto dell’arte tessile ripreso da testate di architettura e design, elogiato da Bruno Munari. In questo percorso formò le manifatture di Penne, Castelmassa, Monopoli, Milano, Sassari, promuovendo decine di corsi di aggiornamento.

Sposato con la poetessa e scrittrice Ornella Angeloni, coautrice di molte sue pubblicazioni ha avuto tre figli. A partire dagli anni ’50 ha vissuto a Roma, aprendo lo studio prima a Via Chiana, poi a Via Agri. Lo studio, danneggiato da numerosi allagamenti è stato ricostruito a San Basilio.

In parallelo all’attività artistica Enrico Accatino è stato tra i primi in Italia a modernizzare la didattica delle arti visive. Dal 1960 al 1964 registra con la Rai 400 trasmissioni televisive (Telescuola – Non è mai troppo tardi) e partecipa alla redazione del nuovo programma della Scuola Media, realizzando in seguito testi di Educazione artistico-visiva e Storia dell’Arte fondamentali per il rinnovamento della disciplina. A partire dagli anni ’60, superando i confini dell’handicap proporrà i linguaggi dell’arte come esperienza nelle disabilità mentali tra i bambini, realizzando progetti pilota e mostre didattiche.

Nel corso della sua attività artistica ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, ha partecipato alla Quadriennale di Roma e alla Triennale di Milano. Sue opere sono conservate in musei e istituzioni, tra cui la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma.